はじめに:ビタミンとミネラルの重要性とは?

東京都文京区本郷三丁目Personal training studio カメシチ、管理栄養士&ピラティストレーナーの吉田尚弘です。

前回の記事では「分子栄養学」の基本と、不定愁訴(明確な病名のつかない不調)へのアプローチをご紹介しました。今回はその続編として、分子栄養学の視点から「ビタミンとミネラル」の重要性についてお伝えしていきます。前回の記事はこちら

① 標準摂取量と分子栄養学的必要量の違い

一般的に私たちが目にする栄養素の摂取基準は、厚生労働省が定めた「欠乏症を防ぐための最低ライン」です。

しかし、分子栄養学では「より健康で活力ある状態を維持する」ための摂取量を重視します。たとえば、ビタミンCは100mgの標準摂取量に対して、分子栄養学的には最大で100,000mgとされることもあります。

以下は代表的な栄養素の摂取量比較です:

| 栄養素 | 標準摂取量 | 分子栄養学的摂取量 | 比率 |

|---|---|---|---|

| ビタミンB1 | 1.1mg | 150mg | 約136倍 |

| ビタミンC | 100mg | 100,000mg | 約1000倍 |

| マグネシウム | 300mg | 2000mg | 約6.7倍 |

このように、より良い体調・パフォーマンスを求めるならば「標準のその先」を意識することがポイントになります。

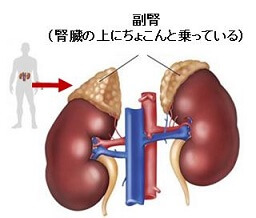

② ストレスと深く関わる「副腎」とビタミンCの関係

副腎はストレスと密接な関係を持つ臓器で、重要なホルモンであるコルチゾールを分泌します。

この副腎には血中の約150倍ものビタミンCが存在しており、ストレス時のホルモン分泌を支えるために大量のビタミンCが必要になります。

もし不足すれば、ストレスに対応できず、疲れやすさ・イライラ・甘いものへの渇望などが現れることも。つまり、ビタミンCの充足は、ダイエットの成功やメンタル安定にも深く関わっています。

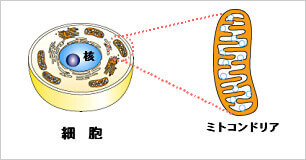

③ エネルギー代謝の要「ミトコンドリア」と栄養素の関係

私たちの細胞内にある「ミトコンドリア」は、エネルギー(ATP)を生み出す小さな工場。

この働きを支えるのが、鉄・マグネシウム・ビタミンB群です。特にビタミンB群は、8種類が連携して働くため、バランスよく摂る必要があります。

糖質制限やプロテイン重視の食事をしていても、代謝に必要なビタミンやミネラルが不足していては効率よく痩せられません。栄養素の土台が整ってこそ、代謝やボディメイクが機能するのです。

④ 食事から必要な栄養素を摂るには?

それでは、これらの栄養素をサプリメントに頼らず食事で摂るにはどうしたらよいのでしょうか?

- ビタミンB群:豚肉、レバー、魚介類、大豆食品、玄米など

- 鉄:レバー、赤身肉、ほうれん草、ひじき(吸収率は動物性の方が高い)

- マグネシウム:海藻類(特にあおさなど)

- ビタミンC:パプリカ、ブロッコリー、青菜など(野菜中心がおすすめ)

これらの食品を意識して日々の食事に取り入れることで、無理なく体内環境を整えていけます。

⑤ 栄養で変わる体質、そして日常のパフォーマンス

分子栄養学は「栄養で細胞を整え、体質を変える」ことを目的とした学問です。

その土台となるビタミン・ミネラルをしっかり摂ることで、日々の集中力や睡眠の質、感情の安定、そしてダイエットまで良い方向へ導くことが可能です。

次回は、たんぱく質やその他の重要栄養素についても解説していきます。ぜひ、お楽しみに!

📌 まとめ

- 標準摂取量では「欠乏を防ぐ」だけ、分子栄養学では「より良い状態を目指す」

- ストレス対応には副腎+ビタミンCが不可欠

- エネルギー代謝にはミトコンドリアと鉄・マグネシウム・ビタミンB群が重要

- 食事からの摂取を意識することで自然と体調が整う